郑淑君同学等撰写的全息数据存储的复用技术综述论文发表

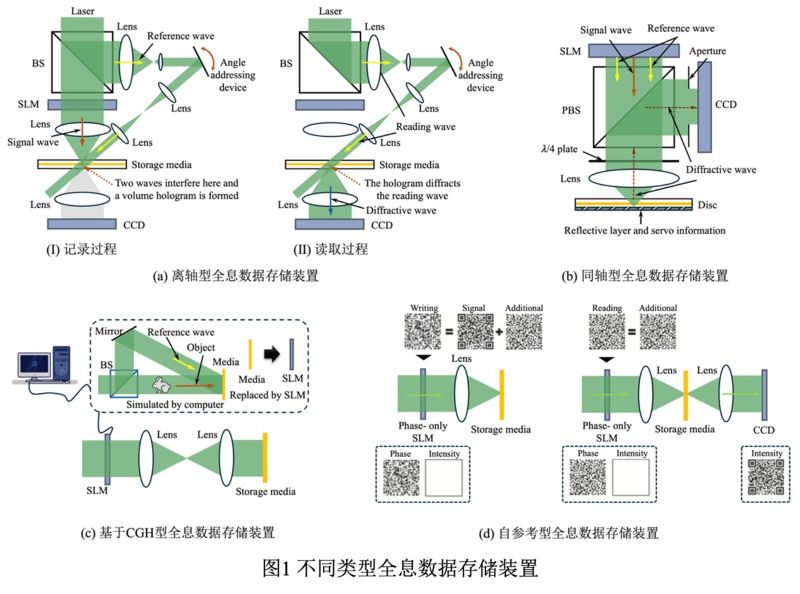

随着全球数据量如火箭般飙升,据华为预测,到2030年全球数据总量将从 2025 年的 175ZB 激增至 1003ZB。在这个数据爆炸的时代,传统存储技术渐显疲态,数据存储的革新迫在眉睫。全息数据存储技术凭借高存储密度、快速读取速度和长期数据保持能力,成为存储领域的“潜力股”。 全息数据存储技术兴起于 20 世纪 40 年代,由 GABOR 提出全息术概念,后经不断发展完善,随着 1960 年激光技术诞生,该存储技术崭露头角。与传统存储技术相比,其优势显著。传统光存储技术在记录密度上存在局限,而全息数据存储技术能充分利用光的振幅、相位、偏振态及波长等多维参数编码信息,借助光响应材料,在三维空间精确记录二维信息,大幅提升存储密度和速度。此外,轨道角动量全息和量子全息技术的融入,更为其发展注入新活力,增强数据安全性和抗篡改性。 目前,全息数据存储领域已探索多种装置技术方案,如离轴型、同轴型、基于计算机生成全息图型和自参考型。离轴型能减少数据页串扰,但对光学装置要求高;同轴型结构紧凑、稳定性强,却面临串扰问题;基于计算机生成全息图型可简化光学配置、降低成本;自参考型有望实现高速率、高密度存储,但多路复用技术受限。 |

|

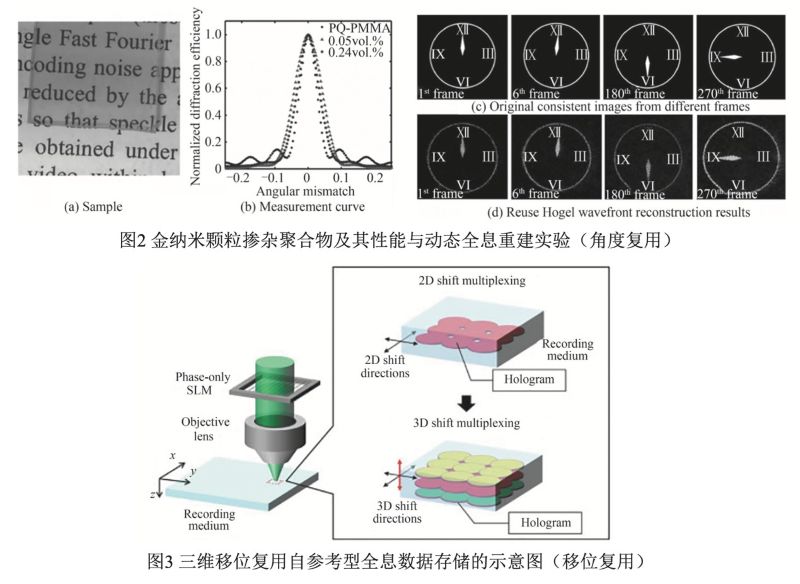

复用技术是提升全息数据存储记录密度的核心。文章将其细分为空间复用与正交/非相关编码复用。空间复用中的角度复用,通过调整参考光与物光夹角存储多幅数据页,清华大学团队利用金纳米颗粒掺杂材料,将最小复用角度间隔缩至 0.1°,成功实现 120 个通道复用。移位复用借鉴磁盘驱动器机制,改变参考光与物光相对位置存储数据,还能避免介质厚度对选择性的影响,且有研究提出三维移位多路复用技术,拓展了存储维度。 |

|

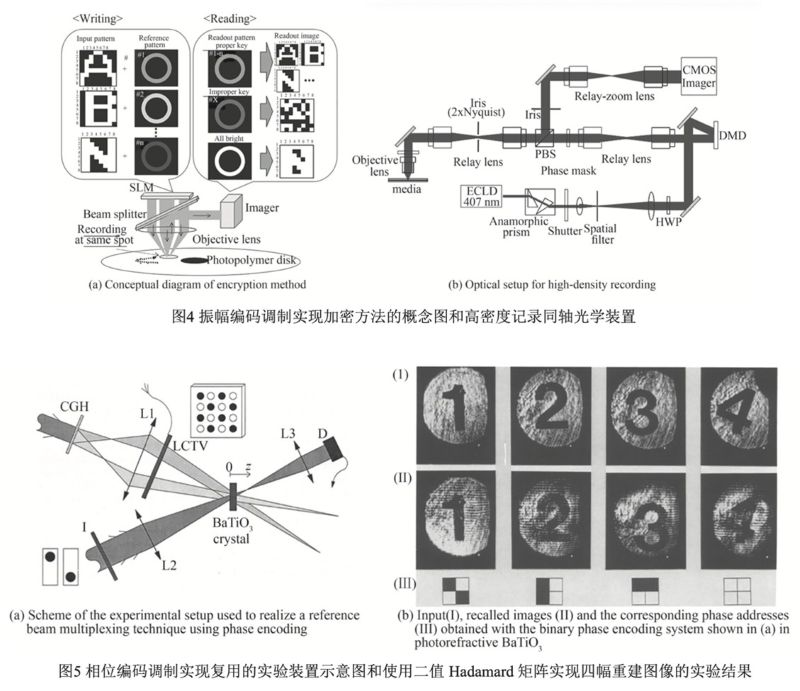

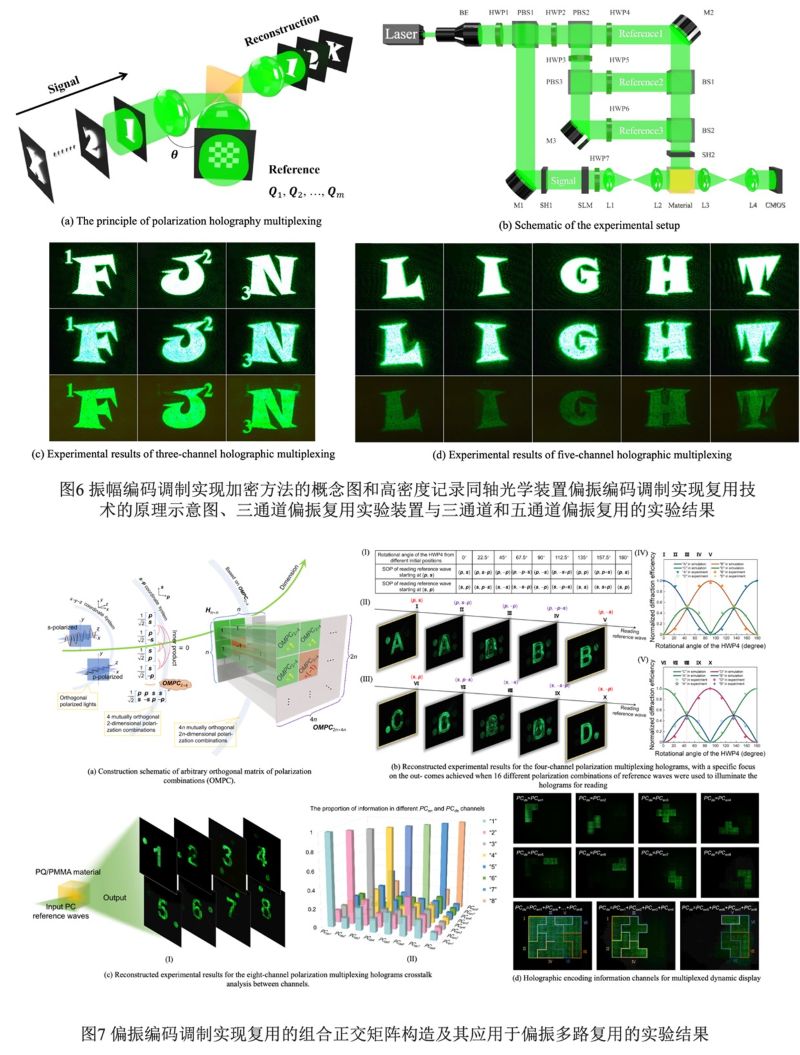

正交/非相关编码复用针对空间复用串扰问题,基于光波物理特性发展出振幅、相位和偏振编码复用技术。振幅编码复用可实现数据加密存储,相位编码复用提升了寻址灵活性,偏振编码复用则通过不断创新,如正交偏振阵列和偏振组合正交矩阵的提出,突破偏振正交数限制,实现多通道、低串扰记录。 |

|

|

这些复用技术可相互融合,结合多维调制数据信息,能进一步提升存储密度。随着材料科学、光学工程及信息技术的持续进步,全息数据存储复用技术将不断突破,为实现更高量级存储容量和 Gbps 级别数据传输率提供有力支撑。其应用前景广泛,在三维显示、增强现实、光通信等领域将发挥重要作用,为相关产业发展注入新动力。 |

该综述论文以“用于全息数据存储的复用技术研究进展(特邀)”为题,并被评为当期的封面论文,发表在中国光学学会和中国科学院西安光学精密机械研究所共同主办的中文核心期刊杂志《光子学报》,Vol.54,No.3,0309001 (2025)上。 论文的相关链接:https://www.photon.ac.cn/thesisDetails#10.3788/gzxb20255403.0309001&lang=zh |

|

(2025.02.10)